清明节的来历250字_清明节的来历250字以内

关于清明节的传说(一)

据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。本来,寒食节与清明节是两个不同的节日,到了唐朝,将祭拜扫墓的日子定为寒食节。寒食节的正确日子是在冬至后一百零五天,约在清明前后,因两者日子相近,所以便将清明与寒食合并为一日。

关于清明节的传说(二)

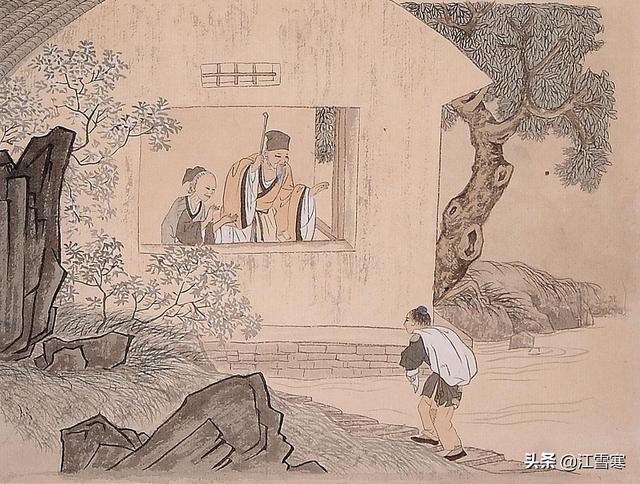

春秋时期,晋公子重耳流亡在外,途中饿晕,臣介子推割下大腿的肉给他吃。后来公子重耳成为晋文公,封赏忠臣忘了介子推。当重耳想起时,介子推却不愿再做官,背着母亲隐居在绵山。重耳就放火烧山逼他出山,但大火烧了3天始终不见人出来,上山寻找发觉他和其母已烧死了。在烧焦的柳树上大仙了有血诗的衣襟“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明”。于是重耳将放火烧山的这一天定为寒食节。第二年次日,重耳登山祭奠,发觉老柳树复活,赐名“清明柳”,并定为清明节,以祭奠介子推,并勉励自己勤政清明。

关于清明节的传说(三)

清明节的现实含意,一是民间传统祭祀节日。二是气侯变化的节气,如“清明谷雨紧相联,浸种春耕莫迟延”,“清明前后,种爪种豆”。三是踏青春游。作为祭祀节日,始于周朝春秋时的晋国,到唐朝已成为法定节日。

清明节是两条人命换来。晋献公的宠妃骊姬,为亲生儿子奚齐将来继承王位,害死太子申生,太子之弟重耳逃亡国外,有一次饿晕倒了,随从臣子介子推割自已腿肉火烤给重耳吃。19年后重耳回国登上国王宝座,就是历史上著名的晋文公。他大封功臣,却忘了介子推,经别人提醒,立即派人去请几次,介子推不来,亲自去请,介子推已背起老母亲躲进绵山,派人去找也未找到。于是,采纳了一个馊主义:放火烧山逼出来。大火烧三天三夜,仍未见出来。原来介子推和母亲抱着一棵大柳树烧死了。晋文公望着介子推的尸体哭拜一阵,然后安葬遗体,发现介子推脊梁堵着个柳树树洞,洞里好象有什么东西。掏出一看,原来是片衣襟,上面题了一首血诗:

割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。

柳下作鬼终不见,强似伴君作谏臣。

倘若主公心有我,忆我之时常自省。

臣在九泉心无愧,勤政清明复清明。

晋文公为纪念介子堆,绵山改名为介山,把放火烧山的一天定为“寒食节”,此日全国禁烟火,吃冷食。二年春,晋文公率大臣们到介山祭奠介子堆,看见烧焦的柳树复活了,赐名“清明柳”,把这一天定为清明节。

这就是传统清明节又名冷食节、扫墓祭奠及清明枊的由来。可以说清明节是介子推母子两条命换来的。

清明节起源于古代中国的春祭活动,其中最为人熟知的传说是关于介子推和晋文公的故事。

相传,晋文公流亡时,介子推曾割肉奉君。文公复国后,介子推不求利禄,与母亲归隐绵山。文公为逼其出山,下令烧山,介子推坚决不出山,最终被火焚而死。

文公为了纪念他,下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思,这就是“寒食节”的由来。

后来,寒食节与清明节合并,形成了现在的清明节。

清明节起源于古代中国的祭祀活动,最初是为了纪念伟大的爱国诗人屈原。据传说,在屈原自尽后,人们为了怀念他将食物投入江中,以免鱼虾啃食他的尸体。

后来,这一习俗逐渐演变成为清明节的祭扫习俗,人们在这一天前往祖坟祭拜先人,悼念逝去的亲人,以表达对逝者的尊重和怀念之情。清明节也是一个重要的传统节日,代表着中国人对祖先的尊崇和家族的情感纽带。

清明节是一个古老而独特的中国节日,起源于传说中的古代祭祀,目的是为了缅怀祖先、感恩陵墓。根据史书的记载,清明节最早源于周代“寒食节”,后来发展为扫墓祭祖的重要日子。在这一天,家家户户都会祭奠祖先,向逝去的人表示哀思和思念,并在坟墓前献上鲜花、供品等。此外,也有许多地方会举行形式多样的传统活动,如踏青、插柳、荡秋千等,旨在表达对生命的热爱和祝福。

清明节(别称:踏青节,英文名:Tomb-Sweeping Day)是中国最重要的祭祀节日,交节时间在公历4月5日前后。 国人自古就有礼敬祖先、慎终追远的礼俗观念,因此在清明时节逐渐形成春祭的传统。每年一到清明节,很多地方都会以不同的形式,举行各式各样的纪念活动来缅怀革命先辈,纪念战斗英雄。民间有踏青郊游、扫墓祭祖等风俗。清明节与春节、端午节、中秋节并称为中国四大传统

清明节起源于古代寒食节、菌春节和祭祖节的融合,在春季扫墓、祭拜祖先。据传说,这一节日起源于公元前600年左右的春秋时期,当时晋文公为祭祀殉国之臣介子推而设立。清明节也是中国24节气之一,标志着春季的正式开始。随着历史的发展,这个节日逐渐演变成了一个寄托着人们思念逝者、缅怀先祖,以及祈求平安吉祥的传统节日。

清明节是中国传统的节日之一,起源于古代的寒食节。据传说,春秋时期的楚国大夫介子推为了纪念忠臣屈原,在他逝世的日期而设立寒食节,后来逐渐演变成为清明节。这个节日是祭奠祖先和扫墓的日子,也是缅怀革命烈士的日子,有着重要的文化和历史意义。在这一天,人们会烧香祭祖、祈福祷愿,向先人表达敬意和感激之情。

据历史记载,清明节的起源可以追溯到周代,距今已有二千五百多年的历史。在春秋时期,晋公子重耳为逃避迫害而流亡国外,介子推割肉奉君尽丹心,希望晋文公常清明。晋文公感念介子推的忠诚和贡献,下令将这一天定为寒食节,第二年晋文公率众臣登山祭奠,发现老柳树死而复活,便赐老柳树为“清明柳”,并晓谕天下,把寒食节的后一天定为清明节。

清明节是古代的寒食节演变而来,是为了祭奠先祖和忠烈英雄而设立的,也是表达孝道、感恩的传统节日。

相传晋国世家的介子推发现宜阳郊外的谷地之间有一处“神树”,于是便在这里举行祭祀活动,后来这个地方便成为清明节的重要祭祀地之一。

据传说,清明节起源于古代中国的民间信仰,源自人们对祖先的怀念和感恩。相传古代帝王风姓氏就过世,为了纪念祖先,民间举行祭祀和扫墓活动。随着时间的推移,这一传统渐渐演变成为了现在的清明节。清明节是中国传统节日之一,也是祭祖扫墓的主要时节,代表着中国人民对祖先的敬仰和思念之情。

不同地区的人们在清明节会有不同的习俗,但最核心的仍然是纪念祖先和扫墓祭拜。清明节不仅代表了对逝去亲人的尊重和思念,也是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。

清明节起源于古代寒食节,原为祭祀祖先和纪念先贤的节日。相传为纪念中国春秋时期的爱国诗人介子推,在寒食节禁火之日,介子推为避免燕国国君的怒火,不顾个人安危将自己的鲍氏投于火中,以示决绝。

国君悲痛之余悬榻叹曰:“彼出女也。”

人们为了纪念他的举动而将这一天定为清明节,用以悼念英烈和怀念先人。至今,清明节摒弃了一些夷俗的活动和迷信,人们多以扫墓祭奠和踏青郊游等方式表达对逝者的思念和对生活的热爱。

清明节起源于古代祭祀春神的节日,后演变为纪念先祖和扫墓的传统。相传在春秋时期,晋文公为纪念忠臣介之推,下令三日不燃火,其子感恩将介之推的坟墓扫除,故立清明节。至此,清明节成为扫墓祭祀先祖的传统习俗。而在宋代,清明节也成为了重视民生和农业的节日,逐渐成为了节日的一部分。如今,清明节已经成为了中国重要的传统节日之一,人们在这一天除了扫墓,还会踏青赏花,感受春天的气息。

清明节始于古代中国,据说是为了纪念伟大的爱国诗人屈原,也是为了缅怀先祖和祭拜祖先的节日。

清明节还有一个传说,说是为了防止屈原的灵魂受到恶鬼的侵扰,人们在这一天烧纸钱、祭拜祖先,以保佑自己和家人平安健康。至今,清明节已经成为中国传统节日中最重要的祭祀节日之一,人们在这一天还会扫墓、踏青、吃清明粥等传统习俗,以表达对逝去亲人的深切思念和敬意。

据说清明节开始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间相互效仿,慢慢沿袭下来,成为了中国一个传统节日,到现在已经有2500多年历史

清明节是中国传统节日,祭扫祖先和悼念逝去的人的节日。

清明节起源于古代祭祀祖先和扫墓的仪式,历经演变而形成的传统节日。

人们在清明节会前往祖先的墓地扫墓,并在祖先墓前搭建花圈或者撒下纸钱等物品进行祭拜。

此外,清明节还有一些卫生习俗,如打扫房屋,食用清明果,泡茶享受春日美景等等。

清明节是我国传统的重要节日之一,约始于周代春祭制度。其来历包括纪念古时候的民间英雄——介子推,以及传说中的寒食节和上巳节等。相传,这些节日都与祭祀祖先、缅怀先人以及消灾祈福等相关。清明节现已成为一个较为隆重的扫墓、祭祀祖先的节日,也是春季踏青赏花、享受生活的好时机。

我国传统的清明节大约始于周代,已有二千五百多年的历史。它在古代不如前一日的寒食节重要,因为清明及寒食节的日期接近,民间渐渐将两者的习俗融合,到了隋唐年间(581至907年),清明节和寒食节便渐渐融合为同一个节日,成为扫墓祭祖的日子,即今天的清明节。

寒食节----寒食即禁火,只能吃冷或预先煮好的食物。相传这个习俗起源于春秋时代,当时晋国有人欲害死大公子重耳,忠臣介之推(又名介子推)便护送重耳逃亡,甚至在饥寒交迫之际,割下自己的肉给重耳吃,希望日后他安然回国,当上国君,并勤政爱民。

十多年后,重耳终于回国当上了国君,即春秋五霸之一的晋文公,并逐一犒赏流亡期间曾协助他的人,却忘了介之推,他经旁人提醒,才赶忙差人请介之推前来领赏。可是,介之推和母亲到深山隐居。晋文公与臣子在山中遍寻不获,有人提议放火烧山,介之推是孝子,一定会救母亲出来。可是,大火烧了三日三夜,仍不见介之推。火熄灭后,人们在一棵柳树下发现介之推背着母亲的尸体。晋文公非常伤心和懊悔,将二人安葬在柳树下。晋文公将放火烧山的一天,定为寒食节,规定人民禁止用火,寒食一天,以纪念介之推的忠诚。

第二年,晋文公与群臣素服登山祭奠介之推,他们发现安葬介之推的老柳树死而复活,晋文公上前折了柳枝,围成圈儿戴在头上,并将杨柳挂在门外以示纪念,逐渐演变成今天的清明节习俗。

清明节源于古代农民祭祖的一种传统,据传说,唐代大诗人杜牧曾经写下“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的千古名言,流传至今。

清明节是我国传统节日,节日里扫墓祭祖

清明节的由来50字(一)

我国传统的清明节大约始于周代,已有二千五百多年的历史。它在古代不如前一日的寒食节重要,因为清明及寒食节的日期接近,民间渐渐将两者的习俗融合,到了隋唐年间(581至907年),清明节和寒食节便渐渐融合为同一个节日,成为扫墓祭祖的日子,即今天的清明节。

清明节的由来50字(二)

清明节的起源,据传始于古代帝王将相“基祭”之补。后来民间亦仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一个固定的风俗。

相传春秋时期,晋公子重耳为逃避迫害而流亡国外。流亡途中,在一处渺无人烟的地方,又累又饿,再也无力站起来。随臣找了半天也找不到一点吃的,正在大家万分焦急的时候,随臣介子推走到僻静处,从自己的大腿上割下一块肉,煮了一碗肉汤让公子喝了,重耳渐渐恢复了精神,当重耳发现肉是介子推从自己腿上割下的时候,感动得流下了眼泪。

十九年后,重耳做了国君,也就是历史上的晋文公。即位后文公重重赏了当初伴随他流亡的功臣,唯独忘了介子推。很多人为介子推鸣不平,劝他面君讨赏,然而介子推最鄙视那些争功讨赏的人。他打点好行装,同老母亲悄悄的到绵山隐居去了。晋文公听说后,羞愧莫及,亲自带人去请介子推,然而介子推已离家去了绵山。绵山山高路险,树木茂密,找寻两个人谈何容易,有人献计,从三面火烧绵山,逼出介子推。大火烧遍绵山,却没见介子推的身影,火熄后,人们才发现背着老母亲的介子推已坐在一棵老柳树下死了。晋文公见状,恸哭。装殓时,从树洞里发现一片衣襟,上写道:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。”为了纪念介子推,晋文公下令将这一天定为寒食节。