中秋由来30字简单又精确_中秋的由来三十字

中秋节起源于古代对月的崇拜,至今已历史悠久。“中秋”这一词最早起源于《周礼》。因我国古时的历法,农八月十五日,正好是一年的秋季,而且是八月中旬,故称为“中秋”。另外,在一年四季中,每季分为“孟、仲、季”三部分,故秋季的第二个月名为“仲秋”。直到唐朝的初年,中秋节才成了固定的节日。

中秋节的由来有多个版本,其中一种说法是,古代秋季谷物丰收,古人为了庆祝丰收和感恩自然,将月亮最圆的一天定为中秋节。另一种说法则是,中秋节是为了纪念古代一个名叫嫦娥的女子,她因为服用仙丹而飞升到月亮上。还有说法是,中秋节是古代的一个家庭聚会节日,人们在这一天团聚,共享美食和月亮。此外,还有与中秋节相关的其他文化元素,如赏月、吃月饼、猜灯谜等。

总的来说,中秋节是一个重要的传统节日,代表着团圆和感恩,人们在这一天团聚在一起,庆祝丰收和享受家庭时光。同时,中秋节也是中国传统文化中一个重要的组成部分,有着丰富多彩的文化内涵和独特的习俗。

中秋节是中国的传统佳节之一,对于中国人来说具有特殊的意义。每逢中秋,家人要坐在一起赏月、吃月饼,天上月圆,人间也要团圆。中秋节又称月夕、秋节、仲秋节、八月节、八月会、追月节、玩月节、拜月节、女儿节或团圆节,是流行于中国众多民族与东亚诸国中的传统文化节日,时在农曆八月十五;因其恰值三秋之半,故名,也有些地方将中秋节定在八月十六。

中秋节源于我国古代的月神崇拜,又称“月节”。据传,最早的中秋节要追溯到周朝,那时是为了祭祀月神、祈求丰收而设立的。后来,中秋节逐渐演变成华夏人民的重要节日之一,有着丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴。人们在中秋节这一天相聚共庆,赏月、燃灯、吃月饼,表达着对于美好生活的向往和祝福。中秋节不仅是中华民族的传统节日,也是世界上人类共同的文化财富之一。

中秋节源于古代祭月活动,后来发展成为家庭团圆、赏月、吃月饼等传统习俗。据传说,汉武帝时期,广大士民为了纪念抗击匈奴的英雄霍去病,便在每年的八月十五日(农历)举行祭月活动。在这一天,人们会向月亮祈愿、燃放烟火、赏月、吃月饼等,以表达对亲人的思念和祈愿团圆的心愿。中秋节已成为中华民族最重要的传统节日之一。

中秋节的起源和农业有关,秋天是收获的季节,农民为庆祝丰收,以中秋为节日。

中秋节,又称祭月节、月光诞、月夕、秋节、仲秋节、拜月节、月娘节、月亮节、团圆节等,是中国民间传统节日。中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、看花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗,流传至今,经久不息。中秋节是秋季时令习俗的综合,其所包含的节俗因素,大都有古老的渊源。

中秋节的由来可以追溯到古代对星辰的崇拜。据现存文字记载,中秋节在宋代已成为固定的传统节日,而中秋节成为法定节假日则是从 2008 年开始的。中秋节通常在农历八月十五,这一天的月亮比其他几个月的满月更圆、更明亮,因此也被称为“月夕”、“八月节”。中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗,流传至今,经久不息。

中秋节起源于上古时代秋夕祭月,是古代中国一些地方古人对“月神”的一种崇拜活动

据《周礼》记载,周代已有“中秋夜迎寒”、“秋分夕月”的活动。后来,人们为了答谢神祗的护佑而举行一系列仪式和庆祝活动,称为“秋报”。因此,中秋节的成分逐渐为赏月所替代,祭祀的色彩逐渐褪去,而这一节庆活动却延续下来,并被赋予了新的含义。北宋时期,正式定八月十五为中秋节

八月十五中秋节的来历主要有三点,一是中秋节由古代祭月慢慢演变而来,二是中秋节由嫦娥奔月的故事演变而来,三是中秋节由祭祀土地神演变而来。八月十五中秋节是我国的传统节日,因八月是秋季中间的一个月,十五又是八月中间的一天,所以,古人就把八月十五定成了中秋节。

中秋节有悠久的历史,和其它传统节日一样,也是慢慢发展形成的,古代帝王有秋天祭月的礼制,早在《周礼》一书中,已有“中秋”一词的记载。

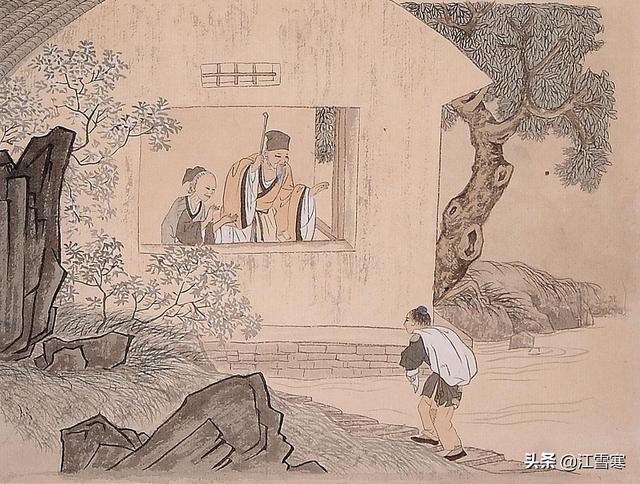

后来贵族和文人学士也仿效起来,在中秋时节,对着天上又亮又圆一轮皓月,观赏祭拜,寄托情怀,这种习俗就这样传到民间。

中秋节起源于古代帝王的祭祀活动。最早见于《周礼》。“中秋”这一词最早记载于《周礼》。因我国古时的历法,农历8月15日,正好是一年的秋季,而且是八月中旬,故称为“中秋”。另外,在一年四季中,每季分为“孟、仲、季”三部分,故秋季的第二个月名为“仲秋”。直到唐朝的初年,中秋节才成了固定的节日。民间尚有“吴刚伐桂、嫦娥奔月”的神话传说。

中秋节又称月节,最早来自月亮崇拜-远古时期,白天靠日光,夜晚靠月光,人类看着月出月落,月缺月圆,心生敬畏,自然就产生了月亮崇拜。月半时的满月给人以圆润丰满的美感,中秋之夜也成为一年中最美丽、迷人的夜晚。

中秋节是中国传统节日之一,起源于古代的祭月活动。

古人认为月亮是人们的亲人和朋友的象征,因此在中秋节这一天,人们会聚在一起观赏明亮的月亮,表达对亲人的思念和祝福。

这个习俗一直延续至今,成为了中秋节的重要传统。